この追悼サイトは、 野村 徳七 二代目(野村財閥<グループ>の創始者)さまのために作成されました。

享年66歳 、誕生日 1878年8月7日、命日 1945年1月15日

※ 野村 徳七さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

第二代野村 徳七(のむら とくしち、1878年(明治11年)8月7日 - 1945年(昭和20年)1月15日)は、日本の実業家。両替商の野村徳七 (初代)の長男で野村財閥を築いた二代目(幼名は信之助)。

1892年(明治25年)大阪市立商業学校(大阪高等商業学校の前身校。後の大阪商科大学、大阪市立大学、現在は大阪公立大学)に入学。予科在学中1895年(明治28年)に肺炎になり休学。本科への進学は断念し家業に専念する。

八千代商店(後の八千代証券)での見習いを経て、野村商店を引き継ぎ、両替から公債や株式を扱うようになり1907年(明治40年)、初代徳七の隠居に伴い信之助が徳七を襲名し弟の実三郎、元五郎らと野村商店を運営した。店員に背広を着せたり、多数の電話を引き女子店員を導入するなど進歩的な営業方針を採った。また丁稚制度が一般的であった時代に、学校で教育を受けた人材を積極的に採用した。日露戦争、第一次世界大戦の相場で大きな利益を得た。1917年にはボルネオでゴム園、1926年にはスマトラでコーヒー園、1927年にもブラジルでコーヒー園を始めるなど海外事業にも熱心だった[1]。

1918年(大正7年)に大阪野村銀行(後の大和銀行、現在のりそな銀行)を設立、大阪野村銀行証券部は1925年(大正14年)12月に野村證券として独立し翌年1月に営業を開始した。

1928年(昭和3年)4月4日、貴族院勅選議員となり[2]、死去するまで在任した[3]。

野村財閥の創始者として大阪野村銀行、野村證券の他、野村合名会社、野村東印度殖産会社の社長、大阪瓦斯、福島紡績等の取締役を務めた。

1945年(昭和20年)1月15日、兵庫県武庫郡住吉村の自宅で死去[4]。

文化発展のために尽力したことでも知られ、日仏文化協会創立に関わったことからフランス政府から勲章を受章している。また自身も趣味人であり、茶道や能をたしなんだ。茶人としては茶号を得庵と称し京都・南禅寺近くに日本庭園を擁する碧雲荘を築造し数多くの茶会を催した。能は観世流を習い、碧雲荘の大玄関脇には能舞台をしつらえている。茶道具を中心とする古美術品の収集でも知られ、収集品は碧雲荘近くの野村美術館に収蔵されている。

第二代野村 徳七(のむら とくしち、1878年(明治11年)8月7日 - 1945年(昭和20年)1月15日)は、日本の実業家。

大阪出身。父の初代徳七は大阪の本両替店の奉公人から身を起し、明治五年に独立して銭両替商を営んでいた。二代目徳七は、 両替商として20代前半で大阪に1907年に野村商店を立ち上げる。アメリカのモルガン商会をみて、あそこまでいくには銀行が必要だと考え、1918年大阪野村銀行(大和銀行、現在のりそな銀行)を立ちあげる。1925年、証券部を独立させ野村証券を設立する。一代で野村財閥をつくった。

日露戦争、第一次世界大戦、など三度の大仕手戦をやり、すべて勝利を収めた。日露戦争後には「私が命をかけて考えたことだから、けっして間違ふ筈はない」として勝利している。第一大戦では日本が地の利を得るとして相場を張った。三度目の勝負に大勝利をおさめ、野村徳七は日本で数人の大富豪になった。10年に一回チャンスが訪れ、勝負する。その後は疲れを癒すとして欧米、東南アジアなど海外に足を向けている。

南洋開発にも興味を嶋氏、ボルネオのゴム栽培などに事業にも乗り出している。1928年、貴族院勅撰議員。1938年、、野村合名を長男に譲り引退。

以下、野村徳七の名言から。

「船は沈むが、株は沈まない」「人材を養い、有為の人物を備え、適材を適所に配するは、資本力以上の大いなる財産である」「常に一歩前進を心掛けよ。停止は、退歩を意味する。「決断、実行したあとは笑って遊べ」「むしろ多くの人に変わって合理的に危険をおかすことにこそ、企業家の本分がある」

<創業の言葉>

・信は万業のもと ・利を争わず義を争う ・自己の利益より顧客の利益を先にす 等々

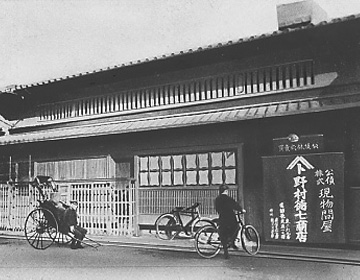

明治39年9月 東区本町二丁目に新店舗移転開業

注:このサイトは、野村徳七に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝

享年66歳 、誕生日 1878年8月7日、命日 1945年1月15日

※ 野村 徳七さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

第二代野村 徳七(のむら とくしち、1878年(明治11年)8月7日 - 1945年(昭和20年)1月15日)は、日本の実業家。両替商の野村徳七 (初代)の長男で野村財閥を築いた二代目(幼名は信之助)。

生涯

1878年(明治11年)8月7日、初代野村徳七の長男として生まれる。幼名は野村信之助。野村元五郎は弟。1892年(明治25年)大阪市立商業学校(大阪高等商業学校の前身校。後の大阪商科大学、大阪市立大学、現在は大阪公立大学)に入学。予科在学中1895年(明治28年)に肺炎になり休学。本科への進学は断念し家業に専念する。

八千代商店(後の八千代証券)での見習いを経て、野村商店を引き継ぎ、両替から公債や株式を扱うようになり1907年(明治40年)、初代徳七の隠居に伴い信之助が徳七を襲名し弟の実三郎、元五郎らと野村商店を運営した。店員に背広を着せたり、多数の電話を引き女子店員を導入するなど進歩的な営業方針を採った。また丁稚制度が一般的であった時代に、学校で教育を受けた人材を積極的に採用した。日露戦争、第一次世界大戦の相場で大きな利益を得た。1917年にはボルネオでゴム園、1926年にはスマトラでコーヒー園、1927年にもブラジルでコーヒー園を始めるなど海外事業にも熱心だった[1]。

1918年(大正7年)に大阪野村銀行(後の大和銀行、現在のりそな銀行)を設立、大阪野村銀行証券部は1925年(大正14年)12月に野村證券として独立し翌年1月に営業を開始した。

1928年(昭和3年)4月4日、貴族院勅選議員となり[2]、死去するまで在任した[3]。

野村財閥の創始者として大阪野村銀行、野村證券の他、野村合名会社、野村東印度殖産会社の社長、大阪瓦斯、福島紡績等の取締役を務めた。

1945年(昭和20年)1月15日、兵庫県武庫郡住吉村の自宅で死去[4]。

文化発展のために尽力したことでも知られ、日仏文化協会創立に関わったことからフランス政府から勲章を受章している。また自身も趣味人であり、茶道や能をたしなんだ。茶人としては茶号を得庵と称し京都・南禅寺近くに日本庭園を擁する碧雲荘を築造し数多くの茶会を催した。能は観世流を習い、碧雲荘の大玄関脇には能舞台をしつらえている。茶道具を中心とする古美術品の収集でも知られ、収集品は碧雲荘近くの野村美術館に収蔵されている。

著作

- 『護謨と椰子』野村徳七、1916年12月。 NCID BN14884554。全国書誌番号:43023394。

- 『株界三十年史』野村徳七商店調査部、1917年12月。 NCID BN07637475。全国書誌番号:43023561。

- 『蔦葛(つたかつら)』 - 野村證券の社内雑誌『倭』に連載された自叙伝[5]。

二代目野村徳七を題材とした作品

- 梅林貴久生『巨人伝 : 証券王・野村徳七 大長編ドキュメント』青樹社、1983年12月。ISBN 9784791302345。 NCID BB00083825。全国書誌番号:84017407。

- 梅林貴久生『巨人伝 : 野村証券を創った男 ドキュメンタリーノベル』(改訂新版)青樹社、1991年6月。ISBN 9784791306534。全国書誌番号:92042576。

- 梅林貴久生『証券王 : 野村證券を起ち上げた男』 上(改題改訂版)、学習研究社〈学研M文庫〉、2002年5月。ISBN 9784059001423。 NCID BA59503593。全国書誌番号:20289885。

- 梅林貴久生『証券王 : 野村證券を起ち上げた男』 下(改題改訂版)、学習研究社〈学研M文庫〉、2002年6月。ISBN 9784059001614。 NCID BA59503593。全国書誌番号:20289886。

第二代野村 徳七(のむら とくしち、1878年(明治11年)8月7日 - 1945年(昭和20年)1月15日)は、日本の実業家。

大阪出身。父の初代徳七は大阪の本両替店の奉公人から身を起し、明治五年に独立して銭両替商を営んでいた。二代目徳七は、 両替商として20代前半で大阪に1907年に野村商店を立ち上げる。アメリカのモルガン商会をみて、あそこまでいくには銀行が必要だと考え、1918年大阪野村銀行(大和銀行、現在のりそな銀行)を立ちあげる。1925年、証券部を独立させ野村証券を設立する。一代で野村財閥をつくった。

日露戦争、第一次世界大戦、など三度の大仕手戦をやり、すべて勝利を収めた。日露戦争後には「私が命をかけて考えたことだから、けっして間違ふ筈はない」として勝利している。第一大戦では日本が地の利を得るとして相場を張った。三度目の勝負に大勝利をおさめ、野村徳七は日本で数人の大富豪になった。10年に一回チャンスが訪れ、勝負する。その後は疲れを癒すとして欧米、東南アジアなど海外に足を向けている。

南洋開発にも興味を嶋氏、ボルネオのゴム栽培などに事業にも乗り出している。1928年、貴族院勅撰議員。1938年、、野村合名を長男に譲り引退。

以下、野村徳七の名言から。

「船は沈むが、株は沈まない」「人材を養い、有為の人物を備え、適材を適所に配するは、資本力以上の大いなる財産である」「常に一歩前進を心掛けよ。停止は、退歩を意味する。「決断、実行したあとは笑って遊べ」「むしろ多くの人に変わって合理的に危険をおかすことにこそ、企業家の本分がある」

<創業の言葉>

・信は万業のもと ・利を争わず義を争う ・自己の利益より顧客の利益を先にす 等々

明治39年9月 東区本町二丁目に新店舗移転開業

注:このサイトは、野村徳七に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝

アルバム

報告